Начало: от идеи к реальности

Все началось в 1903 году, когда одесситы еще не имели представления о «скорых каретах». В случае необходимости вызывали домашнего врача, а для простых людей работали ночные медицинские пункты.

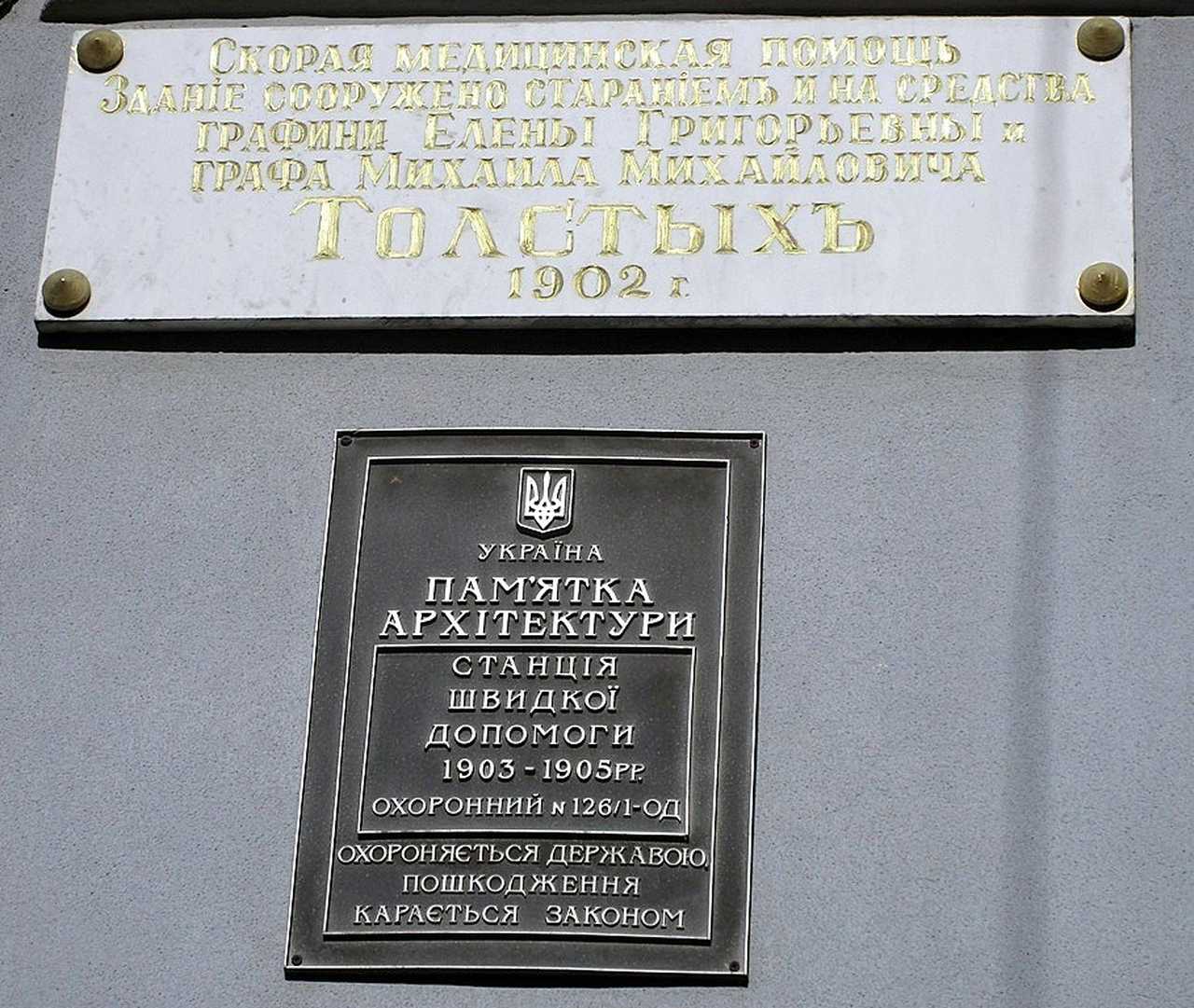

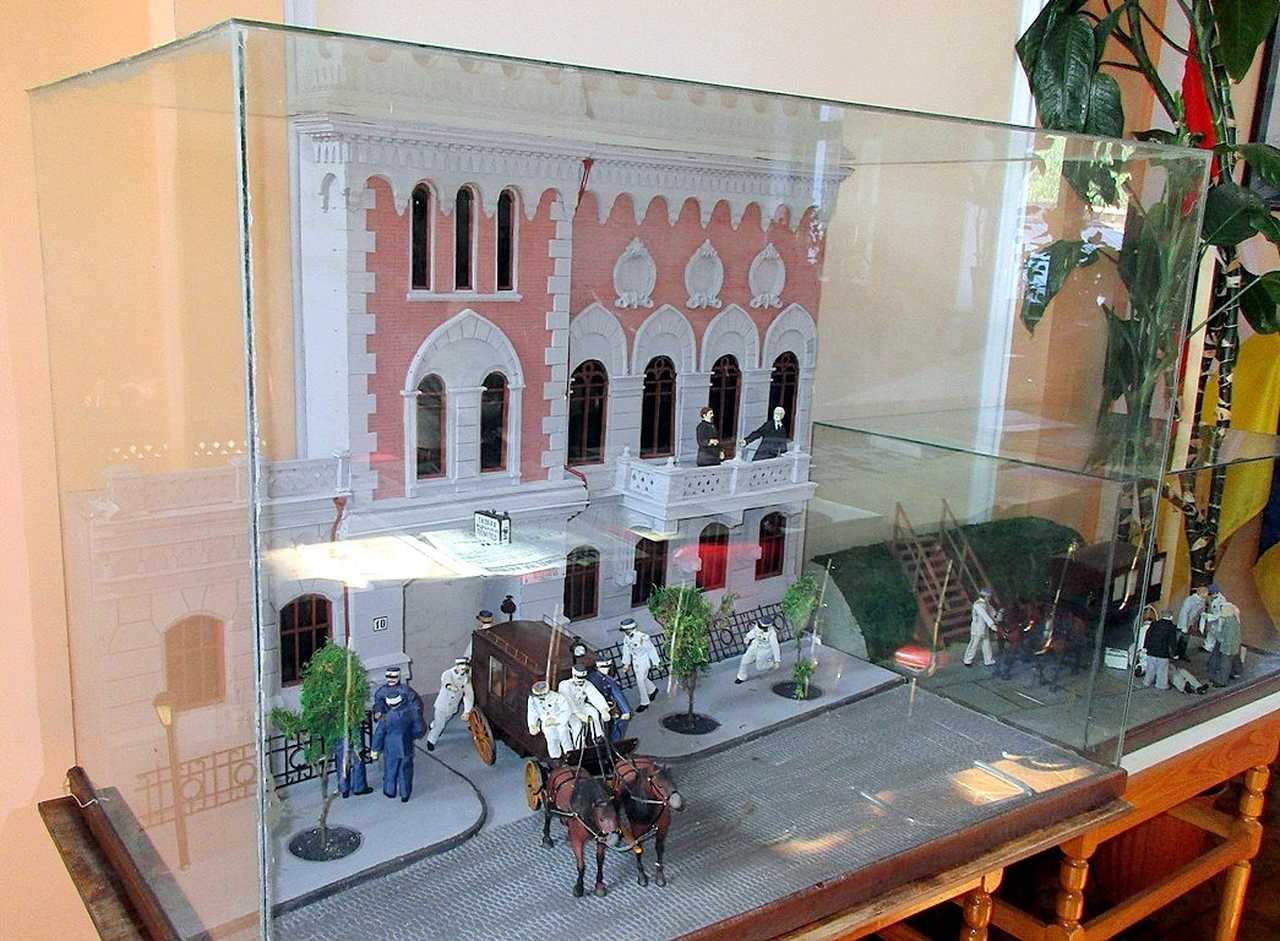

Инициатором создания станции стал Яков Бардах, который, вдохновившись опытом Парижа, заложил идею скорой помощи. Финансовую поддержку оказал граф Михаил Толстой, благодаря чему первую станцию открыли в Одессе около 1903 года. В 1901 году Общество одесских врачей обратилось к городской думе с предложением, которое поддержал Толстой. Была выделена территория в Валиховском переулке, где архитектор Ю. М. Дмитренко, вдохновленный венским опытом, разработал проект станции.

Семья Толстого пожертвовала более 100 тысяч золотых рублей на оборудование и санитарные кареты, а остальная часть средств была собрана благодаря добровольным взносам одесситов. Сам граф был настолько увлечен идеей, что провел месяц в Вене, изучая опыт, а затем лично выезжал на вызовы в роли санитара. Тогда же за его счет в городе устанавливались телефонные аппараты — исключительно для вызова «скорой», с подробными инструкциями рядом. Все это было бесплатно: медики не брали денег, а за взятки карали вплоть до увольнения.

Техническое оснащение: карета, что спасает

Первые пароконные кареты, заказанные в Вене, были оснащены самым современным на тот момент оборудованием и доставляли бригаду — врача и двух санитаров — за 15–20 минут. В стационаре станции действовали временные палаты и амбулатория с перевязочным пунктом, где помогали как до, так и после выезда.

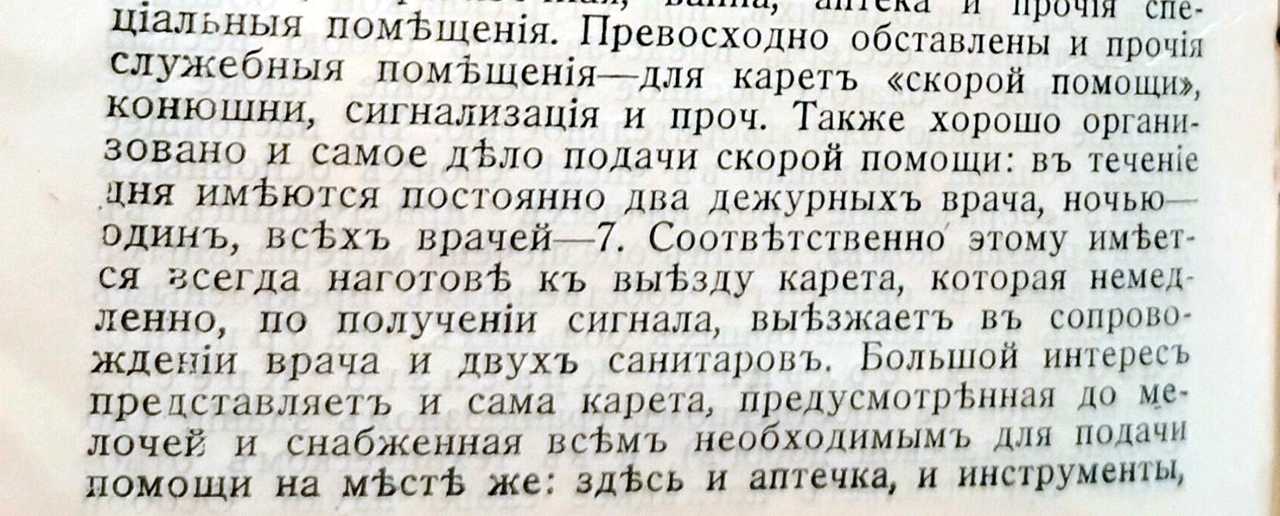

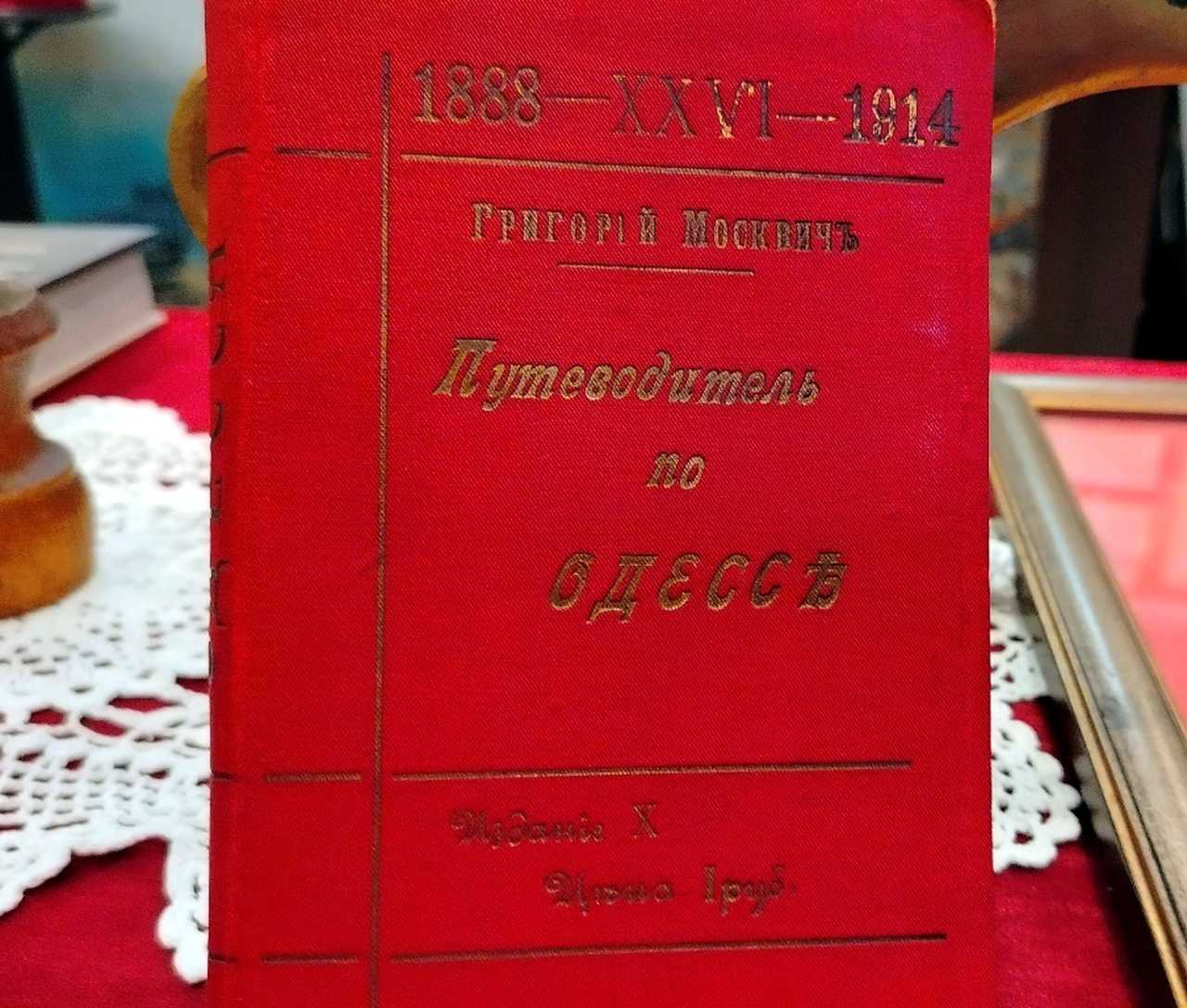

А вот как описывал это старый путеводитель по Одессе, сохранившийся в Музее-кафе «Старая Одесса»:

«Просторные и прекрасно оборудованные служебные помещения — для карет «скорой помощи», конюшни, сигнализация и прочее. Также хорошо организовано само оказание скорой помощи: в течение дня постоянно дежурят два врача, ночью — один, всего врачей — 7. Соответственно этому всегда готова к выезду карета, которая немедленно, после получения сигнала, отправляется в сопровождении врача и двух санитаров. Большой интерес вызывает сама карета, продуманная до мелочей и оснащенная всем необходимым для оказания помощи на месте: здесь есть аптечка, инструменты и прочее».

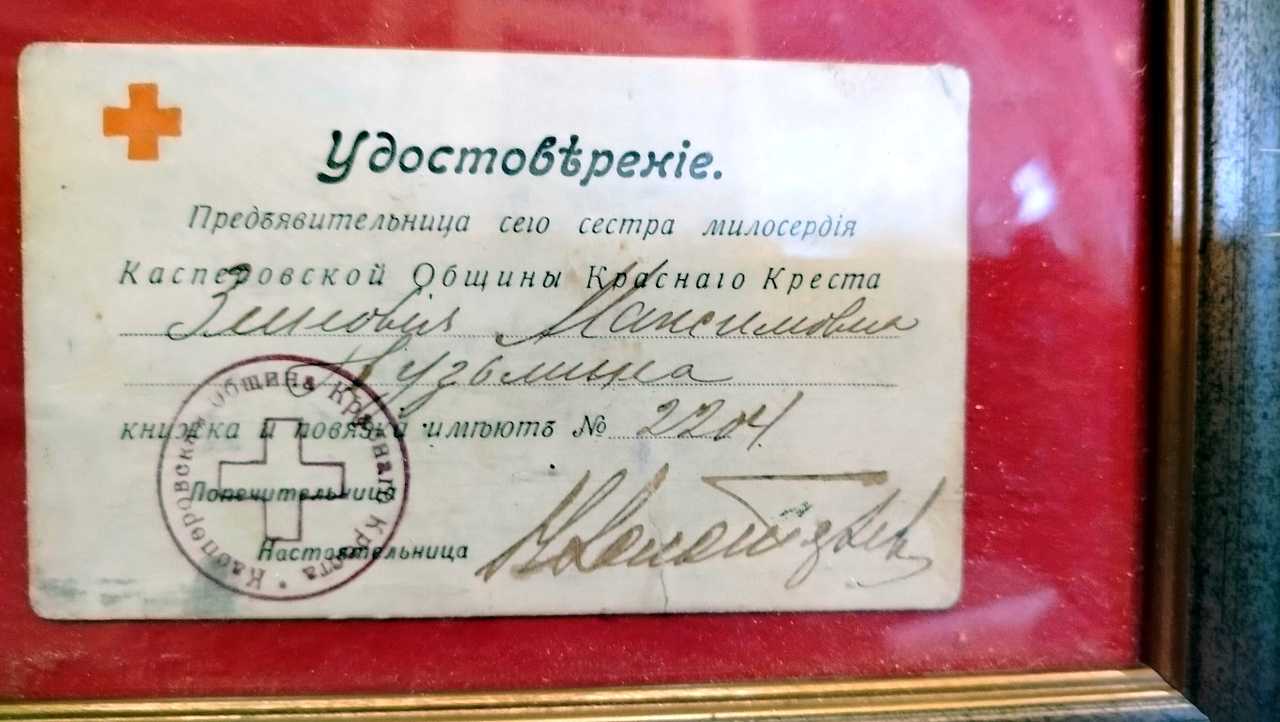

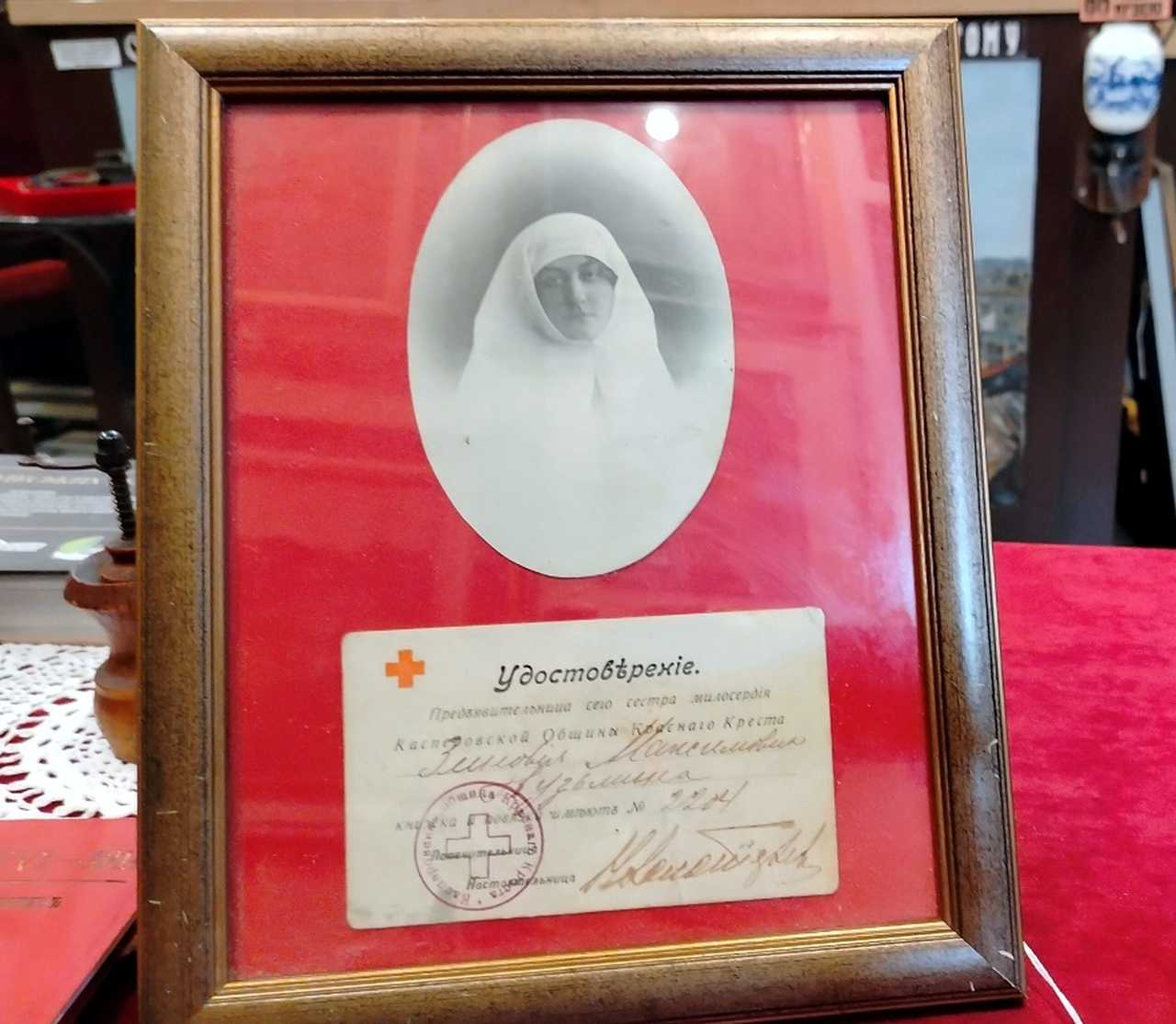

Эти слова из путеводителя передают не только техническое совершенство, но и дух той эпохи, когда каждая деталь была продумана для спасения жизни. Кстати, в том же Музее можно увидеть, как выглядела профессиональная одежда сестры милосердия и ее удостоверение.

Первая станция впечатляет

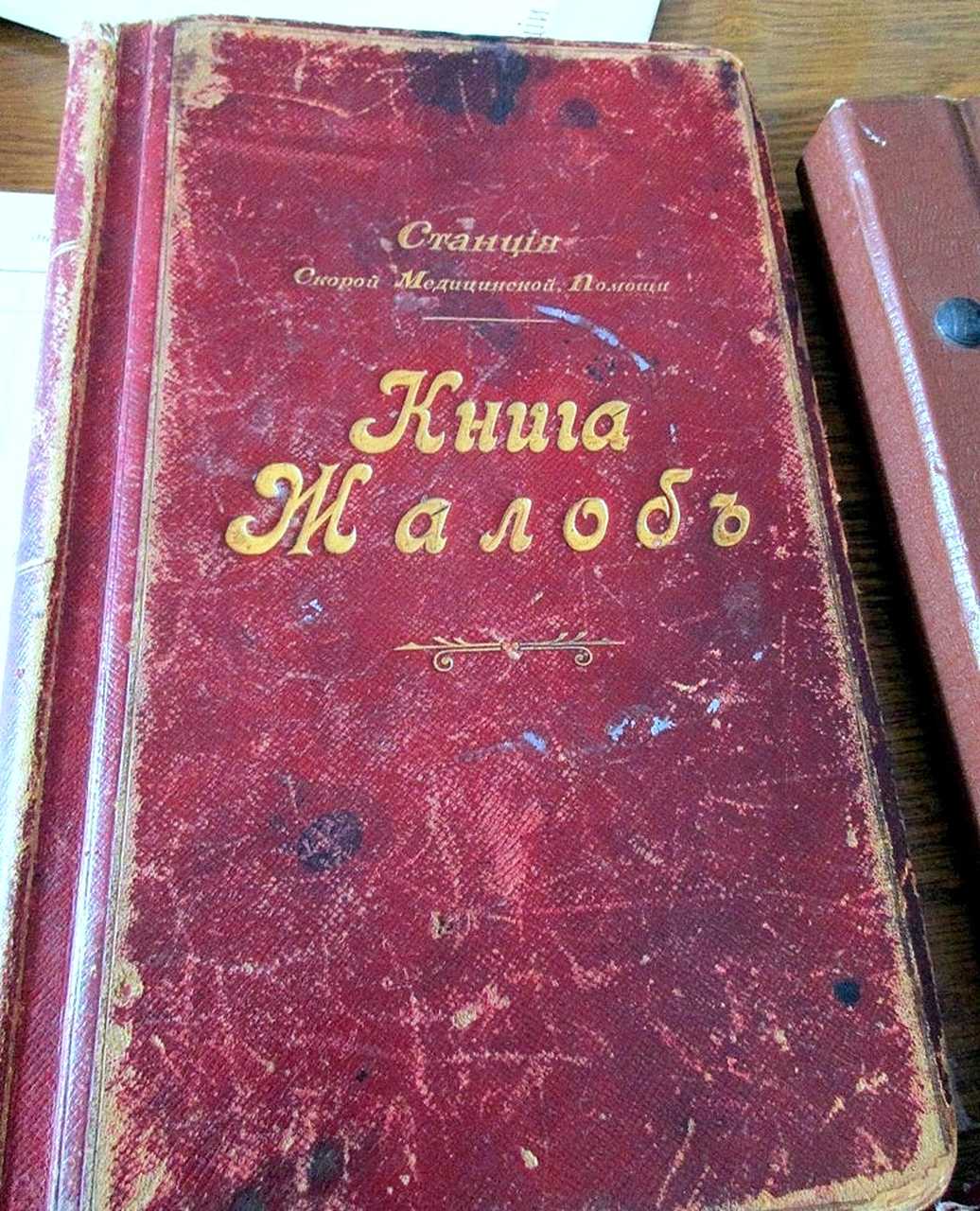

Первая станция поражала простором: на первом этаже размещались канцелярия, аптека, материальная, квартира для инспектора, а в подвале — комнаты для санитаров и кучеров, столовая, умывальня. Во дворе стояли каретный сарай, конюшня на три пары лошадей и резервная изоляционная конюшня. При тревоге звонили «тревожный звон» и сигналы в конюшнях. Служба жила по девизу «Преданностью и усердием», который и по сей день гордо высечен в музее. В 1912 году доктор А. Гертнер из Бостона оставил восторженный отзыв:

«Имел величайшее счастье осмотреть станцию первой помощи… Устройство этой величественной медицинской станции вызвало мое невольное удивление и чувство глубокой благодарности всему персоналу прекрасно организованного медицинского учреждения. Все технические приспособления поразили меня своей совершенностью и необыкновенной практичностью. Совершенство станции первой помощи стоит выше всяких похвал, и я по возвращении домой не замедлю сообщить своим коллегам об идеально устроенной медицинской станции при оказании помощи страждущим».

Это наследие живет в каждом выезде современной «скорой», напоминая об преданности и мастерстве, с которыми Одесса спасает жизни уже более века…

Читайте также: Артефакты, тайны и компас из прошлого: новая экспозиция в Музее-кафе «Старая Одесса» (фоторепортаж)